NEL FRATTEMPO

ALBERTO ZAMBONI

OTTOBRE 2014

Nel frattempo

MATTIA TORRE

“C'è una solitudine dello spazio, una solitudine di mare, una solitudine di morte, ma queste sono compagnia rispetto a quel luogo profondo, quell’intimità polare che è un’anima di fronte a se stessa” scriveva Emily Dickinson oltre due secoli fa e la notturna, metropolitana opera di Alberto Zamboni racconta questa solitudine in una oscurità mite, spersa, anonima.

L’opera di Zamboni fa pensare allo spazio e alle stelle che nei suoi quadri non vediamo – ma che la luce talvolta sembra evocare – al silenzio e alla solitudine del cosmo, i suoi personaggi sono soli come sonde tra le stelle, e come le stelle che osservano. Perché il nostro mondo è l'incarnazione locale di un cosmo cresciuto fino all'autocoscienza, che indaga sulla propria origine, e sa meditare sulle stelle. Ma che non sa dove andare.

Vaghiamo in un presente sbiadito, dai contorni indenfiniti. Nella spersonalizzazione di un paese che non c’è, perché privo di tessuto connettivo, e di comuni obiettivi, siamo una somma di individui alle prese con una forza di gravità che sembra maggiore che altrove, che comprime gli organi, e le aspettative.

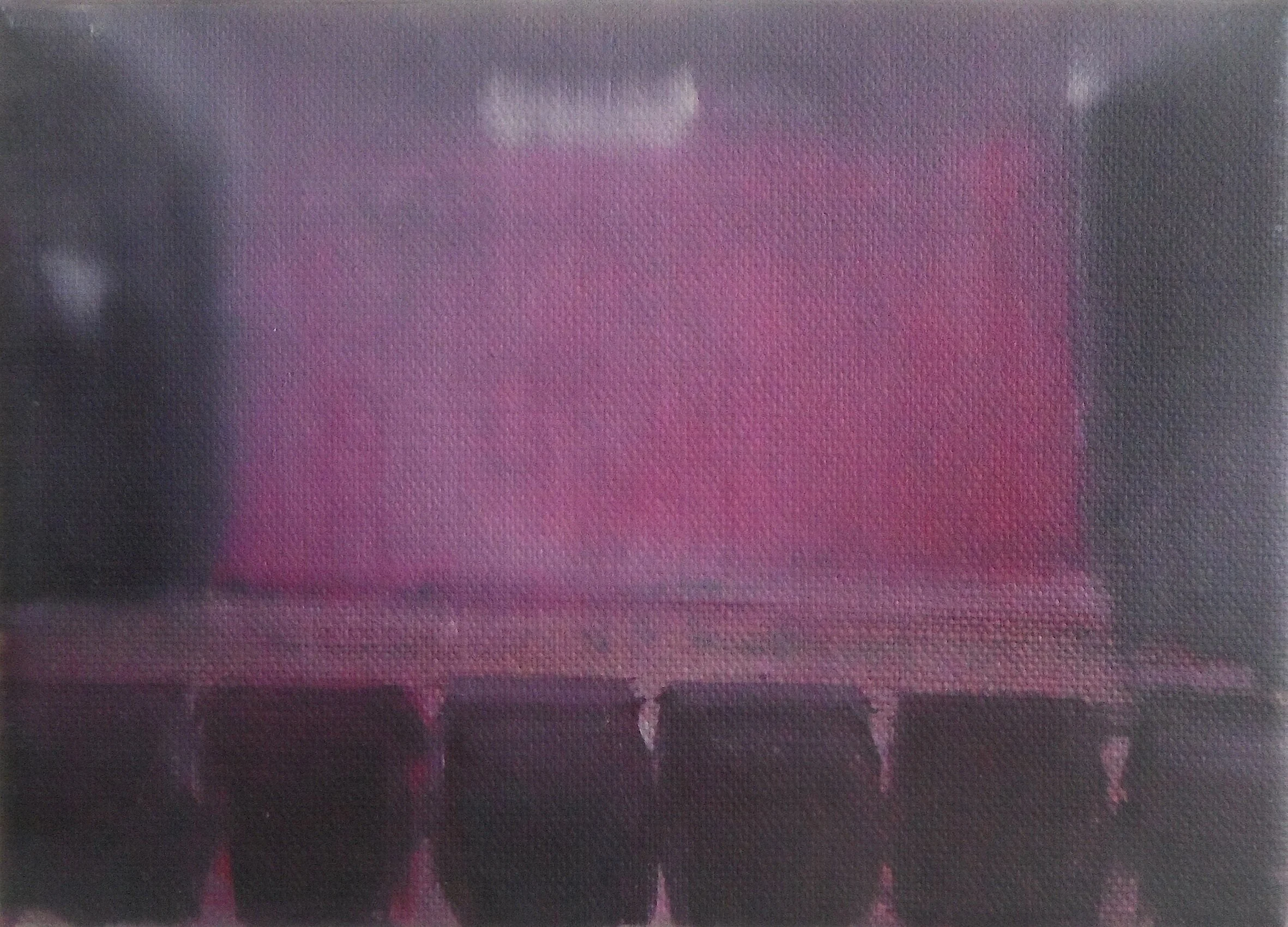

E così i personaggi di Zamboni vagano senza meta in luoghi anonimi, sale d’attesa, bar, strade deserte, ristoranti, zone di transito – i non luoghi di Marc Augé – posti che conosciamo, con cui abbiamo familiarità, ma nei quali siamo perduti. Non luoghi, non persone alle prese con un futuro non condiviso. Entità anonime senza volto, che sembrano emerse dall’ambiente, prodotte dall’ambiente, e che procedono senza entrare in relazione tra di loro. Diceva Pessoa delle imbarcazioni che si incrociano di notte in mezzo all’oceano: non si salutano, non si conoscono.

La precarietà, la provvisorietà, il transito, il passaggio, l’individualismo solitario, siamo in una spoon river dei vivi, al confine tra la vita e la morte, dove la morte non sembra neppure possibile, perché non è concessa. Nell’opera di Zamboni gli individui non riescono neanche a morire.

Non ci sono case nei quadri di Zamboni, non c’è il giorno, non c’è calore; ma c’è il racconto onesto di ciò che sta dietro il nostro luminoso mondo fatto di bancomat che ti danno del tu, spot che sospingono ai consumi, jingle, sorrisi, abusi di confidenza e di comodità. Dietro le quinte di questa farsa, c’è l’opera di Zamboni.

In questo senso allora l’opera di Zamboni è un’ecografia dell’esistente. Perché la sua pittura antropologica usa i colori come ultrasuoni che attraversano la superficie delle cose per farne emergere l’essenza. E così, individui che nella nostra ordinarietà vedremmo operativi e sorridenti, in mezzo agli altri, sono qui ecografati da Zamboni nella loro verità nuda e necessaria: sono soli, e senza direzione.

Quegli individui, siamo noi. Perché ci sentiamo in comunicazione con gli altri, nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, ma Zamboni ci scolpirebbe soli e perduti, nella medesima intimità polare che raccontava la Dickinson: quella di un’anima di fronte a se stessa.